【半導体:Part 2】トランジスタとは?GAA(ゲート・オール・アラウンド)を取り巻く背景と共にトランジスタの詳細を徹底解説!

ウィリアム・ キーティング

ウィリアム・ キーティング- 本編は、半導体市場における注目のテクノロジー、GAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)の現状と将来性を詳細に分析した長編レポートとなり、4つの章で構成されています。

- 本稿Part 2では、「トランジスタとは?」という疑問に答えるべく、半導体トランジスタの詳細とGAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)を取り巻く背景を詳しく解説していきます。

- トランジスタの基本設計は1947年の発明以来ほとんど変わっておらず、現在は「Gate-All-Around」FETへの移行という大きな変革期を迎えています。

- これまでの進化では、漏れ電流問題を克服するために「FinFET」が開発され、半導体業界で標準的な技術となったが、小型化の進展に伴い新たな課題が浮上しています。

- GAAトランジスタはチャネルを完全に囲む構造を採用し、FinFETの課題を解決する設計として注目されており、半導体業界の新たな標準技術となる可能性があります。

※「【半導体:Part 1】GAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)トランジスタとは?GAAの基礎を徹底解説!」の続き

前章では、GAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)トランジスタに関して詳しく解説しております。

本稿の内容への理解をより深めるために、是非、インベストリンゴのプラットフォーム上にて、前章も併せてご覧ください。

GAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)を取り巻く背景

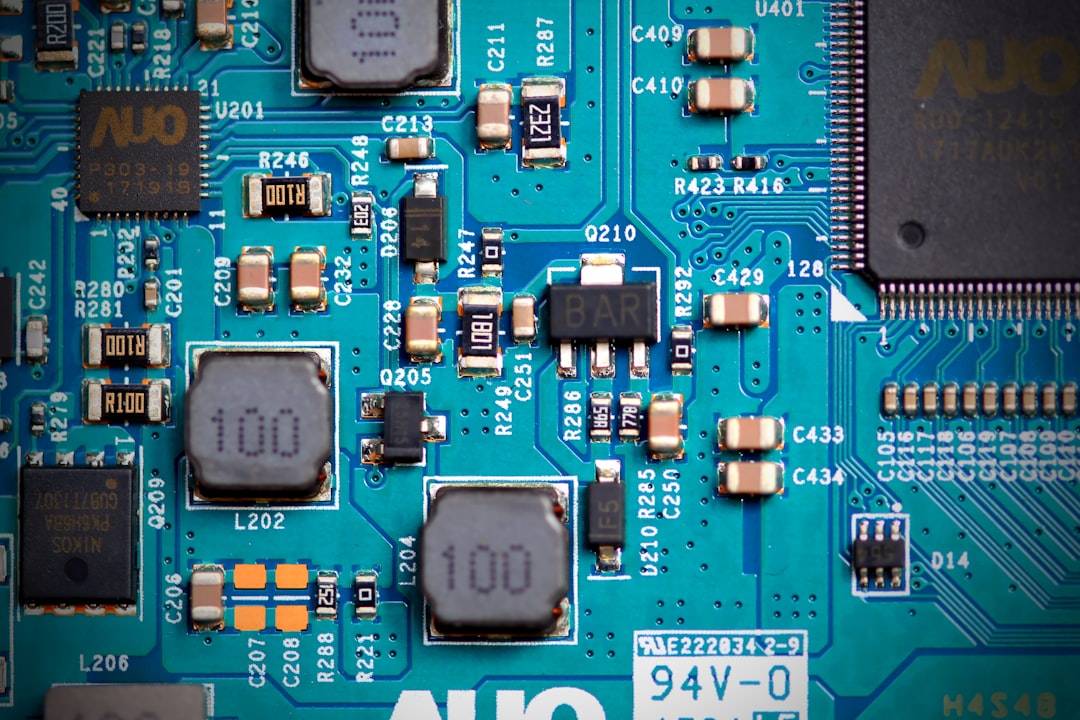

背景として、今まさに半導体の基本構成要素であるトランジスタの新たな設計へと移行しようとしています。

この変革の規模を理解するために、1947年に発明されて以来、トランジスタの基本設計は一度しか大きく変わっていないことを知っておくとよいでしょう。

(出所:Computer History Museum)

ここで少し歴史を振り返ってみましょう。半導体トランジスタが登場するずっと前、1904年にイギリスの物理学者ジョン・アンブローズ・フレミングが似たような機能を持つ装置を発明しました。

彼が発明したのは、熱電子放出と呼ばれる現象に基づいた真空管でした(詳細はこちら)。

(日本語訳)フレミングの装置は、密閉されたガラス管の両端にカソードとアノードという2つの電極を配置したものでした。カソードを加熱すると、熱電子放出により電子が放出されます。次に、アノード(プレートとも呼ばれます)に正の電圧をかけると、電子がプレートに引き寄せられて間の空間を渡り流れるようになります。管内を真空にすることで、電子はカソードからアノードへと妨げなく移動し、電流が生まれます。

(日本語訳)真空管ダイオードの簡易図です。カソードを加熱し、アノードに正の電圧をかけると、電子がカソードからアノードへ流れます。なお、カソードを加熱するための別電源(図には示していません)が必要です。

(出所:Engineering.com)

(原文)This type of vacuum tube, consisting of only two electrodes, is called a diode. The term diode is still used today to refer to an electrical component that only allows an electric current to flow in one direction, although today these devices are all semiconductor based. In the case of the vacuum tube diode, a current can only flow from the anode to the cathode (though the electrons flow from the cathode to the anode, recall that the direction of conventional current is opposite to the actual movement of electrons—an annoying holdover from electrical engineering history). Diodes are commonly used for rectification, that is, converting from an alternating current (AC) to a direct current (DC).

(日本語訳)このタイプの真空管は、2つの電極だけで構成されているため「ダイオード」と呼ばれます。現在でも「ダイオード」という名称は、電流を一方向にしか流さない電子部品を指すために使われていますが、現在ではすべて半導体で作られています。真空管ダイオードでは、電流はアノードからカソードにしか流れません(ただし、実際の電子の流れはカソードからアノードに向かいます。電流の方向が電子の移動と逆であるのは、電気工学における歴史的な名残です)。ダイオードは主に、交流(AC)を直流(DC)に変換する整流用として広く使われています。

この装置は後に改良され、制御グリッドと呼ばれる3つ目の電極が追加されて「トリオード」が誕生しました。

そして、これが現代の半導体トランジスタの原型となりました。

(原文)The triode is useful for amplifying signals because a small change in the control grid voltage leads to a large change in the plate current. In this way, a small signal at the grid (like a radio wave) can be converted into a much larger signal, with the same exact waveform, at the plate.

(日本語訳)トリオードは信号の増幅に役立ちます。制御グリッドの電圧がわずかに変化すると、プレート電流が大きく変化するためです。これにより、グリッドに入力された小さな信号(例えばラジオ波)を、プレート上で同じ波形のまま大きな信号に変換することができます。

トリオードはアンプとして初期のラジオで広く使われていました。

私の祖父が持っていた木製のラジオも、真空管から出る熱のおかげで小さなヒーターのような役割を果たしていたのを覚えています。

話を半導体トランジスタに戻しましょう。

設計にはいくつか重要な調整が加えられ、製造に使用される主要な材料もゲルマニウムからシリコンに変更されましたが、基本的なトランジスタの設計自体は何十年も私たちに多大な貢献をしてきました。

その基本構造を簡単に見てみましょう。

最もシンプルなトランジスタは「ソース(Source)」「ゲート(Gate)」「ドレイン(Drain)」という3つの部分で構成され、ゲートに電圧をかけることでソースからドレインに電子が流れ、電圧を切ると流れが止まります。

この仕組みにより、トランジスタは「オン」と「オフ」、つまり「1」と「0」の状態を保持できるスイッチとして機能します。

ここで、電流が流れる部分は「チャネル」と呼ばれます。

この設計では、ゲートがチャネルの片側だけに接触するため「プレーナ型」や「2次元型」と呼ばれています。

トランジスタがさらに小型化されると新たな問題が発生しました。

チャネルが小さくなることで、ゲートに電圧がかかっていないときでもソースからドレインに漏れ電流が流れるようになり、アイドル状態でも電力を消費するようになります。

さらに、漏れ電流が増えるとトランジスタが正常に動作しなくなり、ゲートがチャネルを制御しきれなくなってしまいます。

この問題に対する解決策として、2011年にインテルが「FinFET」と呼ばれるトランジスタを発表しました(詳細はこちら)。

(日本語訳)UCバークレーのFinFET技術に基づくインテルの革新的なトランジスタ / 2011年5月23日 / 著者: Karen Rhodes(工学部)

(日本語訳)2011年5月4日、Intel社は「過去50年間で最も革新的な半導体技術の進化」として新しい3次元トランジスタ設計を発表しました。この設計により、より高速で低消費電力の集積回路チップの製造が可能になります。Intelの3D Tri-Gateトランジスタは、22ナノメートル技術を用いたマイクロプロセッサに採用され、年内には大量生産が開始される予定です。

(出所:UC Berkeley)

FinFETのアイデアは大胆で、チャネルを一方向からではなく三方向から囲む構造を採用したのです。

ウェハーの表面から垂直に立ち上がる「フィン」状のチャネルを作り、ゲートが両側と上からチャネルを囲むことでFinFETが誕生しました。

ちなみに「FET」は「Field Effect Transistor(電界効果トランジスタ)」の略で、電子がソースからドレインへ移動する物理的な原理を表しています。

(出所:Synopsys)

チャネルが基板から垂直に立ち上がっているため、FinFETは「3次元」トランジスタと呼ばれることがよくあります。

上記の図(Synopsys提供)は、この設計の概念を示しています。

新しい設計は大成功を収め、主要な半導体メーカーがすぐに採用したことで、以後、最先端(および一部の後発)半導体製品の事実上の標準となっています。

それから10年以上が経ち、トランジスタは再び問題を抱え始めました。

その理由は以前とほぼ同じで、小型化が進むにつれて、ゲートが3方向からチャネルを囲んでいても制御が難しくなってきたのです。

残された設計の選択肢は一つ、チャネルを四方から完全に囲むことでした。

つまり、「Gate-All-Around(GAA)FET」が誕生したのです。

皮肉なことに、GAA設計ではFinFETの垂直チャネルから水平チャネル構造に戻る形になりますが、アプライド・マテリアルズ(AMAT)の図が示すように、従来のプレーナ型構造とは異なり、複数のチャネル層がゲート材料で完全に囲まれています。

(出所:アプライド・マテリアルズのHP)

GAAトランジスタの製造方法についてさらに詳しく知りたい方は、アプライド・マテリアルズのビデオが参考になるでしょう。

(出所:アプライド・マテリアルズのHP)

では、GAAへの移行に伴う課題を掘り下げる前に、まずトランジスタの進化の歴史を振り返ってみましょう。

※続きは「【半導体:Part 3】トランジスタの進化とGAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)の関係とは?」をご覧ください。

その他のアプライド・マテリアルズ(AMAT)に関するレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、アプライド・マテリアルズのページにてご覧いただければと思います。

加えて、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。

私の半導体・テクノロジー銘柄に関するレポートに関心がございましたら、最新のレポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います。

さらに、直近では、アプライド・マテリアルズに関する下記の詳細な分析レポートを執筆しておりますので、同社への理解を一層深めるために、インベストリンゴのプラットフォーム上より、こちらも併せてご覧いただければと思います。

アナリスト紹介:ウィリアム・キーティング

📍半導体&テクノロジー担当

.1735722234102.jpg)

キーティング氏のその他の半導体関連銘柄のレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、キーティング氏のプロフィールページにアクセスしていただければと思います。